- 首頁

- >

- 正文

馬德興:潰敗中的孩子長不大 別以鍛煉球員為安慰

體壇周報全媒體記者馬德興報道

0比7!0比5!兩支中超球會在4月16日晚的亞冠聯賽小組賽首輪比賽中遭遇潰敗。盡管各方面在賽前早就有了足夠的心理準備,但看罷兩場比賽、面對骨感的比分,恐怕大多數人還是難以接受。雖然嘴上高喊著鍛煉年輕人,但明白的都很清楚:鍛煉與培養年輕球員不是靠這種方式,年輕球員很難在這種潰敗中成長起來。

不斷慘敗中的孩子長不大!

不知是巧合還是必然,在山東泰山對陣韓國大邱以及廣州隊對陣馬來西亞柔佛新山隊的比賽中,開場后不久均出現了相似的場景:泰山隊門將和廣州隊門將都出現了令人不可思議的失誤,并導致直接丟球。坦率地說,這種失誤并不是技術本身所致,而是緊張。畢竟這兩位年輕門將連正兒八經的中超聯賽都未曾出場過,直接去打這種亞洲最高水準的俱樂部賽事,不可能不緊張。心理上的波動,很容易導致技術動作走形,于是也就導致了這種不可思議的失誤出現。

所以,竊以為不能去批評或責怪年輕球員本人。而且,從另一個角度來說,每一個年輕球員都是在這種不斷的失誤中成長起來的。問題在于:明知道有可能會存在這種令人難以置信的失誤,緣何非要采取這樣的鍛煉方式?

如果說是要培養年輕球員,正常的做法一般都是以老帶新,在11個首發隊員中,派上七八名、八九名老資格的球員壓陣,然后再帶上一兩名或兩三名年輕球員,讓老隊員幫著年輕球員,隨時在比賽中指導年輕球員。而且,同樣是年輕球員的成長,在不斷勝利中成長起來的球員較之一直在失敗之中成長起來的球員是截然不同的。因為有這樣的一句話,叫做“失敗中的孩子是長不大的”。

再換一個角度。當我們以鍛煉隊伍而自我安慰時,這些大多數連一線隊參賽名單中進不了的球員,在經歷了這樣的慘敗后,最終又有多少人可以進入到一線隊并最終踢出來、成為中流砥柱?除了讓中超球會在亞冠賽場上留下一些難以啟齒的紀錄之外,似乎并無其他實際意義。在自信心被完全打掉后,想要重新建立起自信,絕非一日之功。

球隊緣何不能選擇退賽?

記者曾提出過,即面對目前的客觀形勢,今年出戰亞冠聯賽的中超俱樂部選擇退賽是最明智的做法。在記者提出這樣的意見后,曾有人聲稱:如果退出的話,將受到亞足聯的重罰,而且還要賠償包括贊助商等多方的損失,等等。可問題在于:這種說法依據何在?

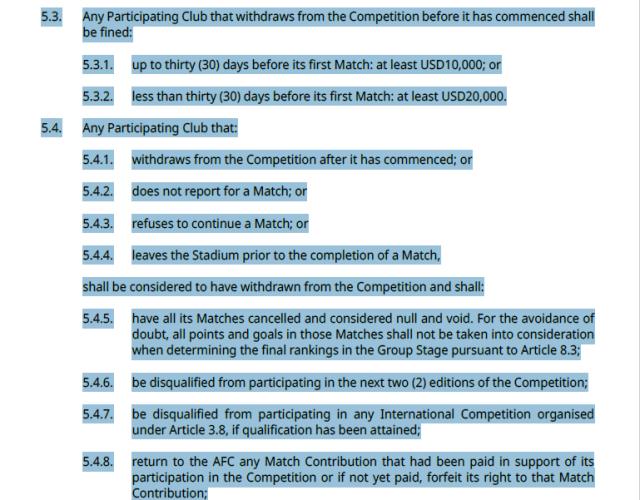

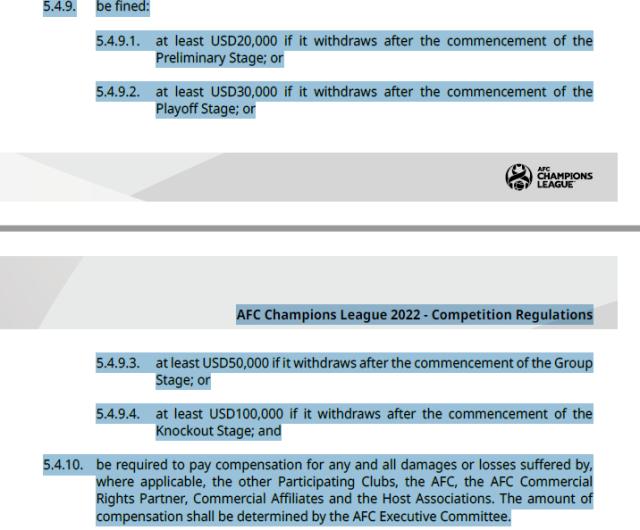

翻開《2022年亞冠聯賽競賽規程》,在第五章第3條到第6條的規則中,確實是存在著退賽罰款甚至是賠償損失的相關條款。

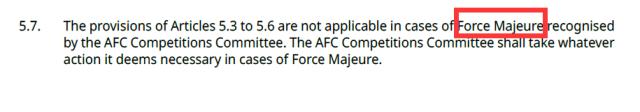

但是,在第五章第7條中已經明確指出:“因為是亞足聯競賽委員會認可的不可抗拒因素而退賽的,不適用第五章第3條到第6條之規定。一旦出現不可抗拒因素,亞足聯競賽委員會可以采取被認為是必須的任何行動或舉措。”

所謂的“不可抗拒因素”,因為疫情而退賽就屬于“不可抗拒因素”,像今年原本應該參賽的上海海港隊無法前往泰國參賽,就屬于這種情況。而今年除了中超球會退出之外,像緬甸的俱樂部以及出戰亞足聯二級俱樂部賽事——“亞足聯杯賽(AFC Cup)”的馬爾代夫、老撾等國的俱樂部受到疫情的影響而退賽,也同樣屬于這種情況。

去年亞冠聯賽中,澳超球會之所以選擇集體退出,根本原因是受疫情影響,俱樂部球隊在參加完亞冠聯賽之后回國,按照當澳大利亞政府的規定,必須接受為期14天的隔離。這與目前中國的防疫政策較為相似,中超球會參加完亞冠聯賽、回國之后需要接受“14+7”的隔離。這嚴重影響到俱樂部球隊出戰國內聯賽。于是,澳超球會可以選擇集體退賽,中超球會緣何就一定要派隊出賽?

任何情況下,做出決策或決定不應該是建立在“聽說、聽聞”的基礎上,而應該是仔細研究《競賽規則》、一切以《規則》為準,然后再做出更為合理與科學的選擇。而且,在這個過程中,還應該站在中國足球的整體利益角度,作出有利于中國足球整體的選擇。當下的中國足球需要每一個足球人都要有這樣的意識,才能改變中國足球、也才能讓自己活得更有尊嚴。